Transports collectifs en zone périurbaine

Les transports collectifs fonctionnent bien dans les grandes villes, plus difficilement dans les petites et très difficilement dans les zones périurbaines peu denses. Dans une étude de 2015 nous avions constaté que la périphérie de Bourg en Bresse ne dérogeait pas à cette règle. Dans la couronne des 10-20 km autour du centre, qui génère le plus de kilomètres en voiture, la part des transports collectifs était alors de moins de 1% (hors scolaires).

Dans une étude de 2017, nous avons examiné comment desservir une zone périurbaine peu dense avec des lignes de transport collectif offrant une alternative crédible à la voiture. Cela pose un problème budgétaire dans la mesure où le passager d'un car périurbain mal rempli coûte jusqu'à cinq fois plus cher au contribuable que celui d'une grosse ligne de bus en ville. Pour bien desservir la périphérie de Bourg, nous pensons qu'il faudrait une dizaine de lignes offrant chacune 20 allers-retours par jour de 6h à 23h avec un rabattement très bien organisé. En rêvant un peu, on suppose que les autocars pourraient attirer un conducteur sur cinq, qu'ils seraient remplis à 40% en moyenne et que le prix de revient serait de 12 cts par personne et par kilomètre, c'est à dire trois fois moins cher que l'auto-solo. Du point de vue de l'intérêt général, la balance penche donc clairement pour le transport public. En revanche, on ne remplit les autocars qu'avec des petits tarifs. Dans notre scénario de rêve, le contribuable paierait les deux tiers du coût des dix lignes, une charge budgétaire astronomique.

Aujourd'hui (2025) les deux meilleurs services sont ceux de la ligne TER Bourg-Lyon (21 allers-retours entre 7h et 21h) et de la Ligne 10 de Rubis (13 allers retours entre 7h30 et 19h). C'est seulement un périurbain sur dix qui réside assez près de ces lignes pour pouvoir les rejoindre à pied. Un transport à la demande permet de rabattre les habitants éloignés mais les horaires et les correspondances dégradent fortement la concurrence avec la voiture.

La coordination des différents services de transports collectifs est aussi un frein à leur développement pour les trajets entre ville et campagne. C'est ce que nous avions constaté en 2017 et signalé dans une lettre ouverte. Cette coordination pose également problème en matière d'information des usagers, comme nous l'expliquons dans une note de 2024.

Les transports collectifs peuvent-ils faire mieux ? Il y a quelques pistes à explorer :

- Transport à la demande assuré par des bénévoles

- Autobus citoyen conduit par des bénévoles

- Lignes de minibus qui partent quand ils sont pleins (par exemple les dolmus turcs)

Transport à la demande assuré par des bénévoles

Dans les zones peu denses, les personnes qui ne conduisent pas font appel à la famille ou aux voisins de façon occasionnelle pour un rendez-vous médical, des démarches administratives et sociales, l’achat de médicaments, une visite à un malade, etc. Des initiatives de transport social ont été créés pour mieux satisfaire leurs besoins.

Un exemple particulièrement réussi est le réseau Solidarité transport qui fonctionne depuis 1988 et qui couvrait environ la moitié du département de la Manche en 2015. Ce service repose sur des conducteurs bénévoles. Les usagers font leur demande 48h à l'avance et paient une participation aux frais de 0,30 € / km. Le système est organisé localement par des associations 'Familles rurales', des centres sociaux ruraux ou des associations. Au niveau du département, il est coordonné par la Mutuallité Sociale Agricole. En 2013, le réseau comptait environ 250 conducteurs bénévoles qui ont effectué plus de 4500 trajets au service d'environ 600 personnes. Voir le texte complet de notre étude.

Une autre réussite est celle du 'transport solidaire' de l’association Culture et Solidarité qui fonctionne depuis 2012 au sud de Mulhouse (Sundgau). Conducteurs et usagers adhèrent à l’association moyennant une cotisation annuelle de 5 €. Chaque jour du mois, un chauffeur bénévole différent est identifié pour répondre aux besoins de déplacements ponctuels à moins de 30 km (rendez - vous médical, courses, entretien d’embauche…). Le conducteur utilise sa voiture personnelle et transporte plusieurs usagers lorsque cela est possible. Les réservations sont faites 48 heures à l’avance. Le service est gratuit et il n'y a pas de participation aux frais kilométriques. De manière informelle, les personnes transportées rendent un service en retour ou font un don à l’association. En 2014, l’association avait 170 adhérents, dont 45 conducteurs bénévoles qui ont effectué 174 transports. En moyenne, chaque conducteur fait un trajet tous les deux mois et les usagers réguliers utilisent le service à peu près à la même fréquence. Voir la fiche publiée par le CEREMA.

Voir aussi une expérience similaire au Québec.

L'autosbus citoyen

Les premiers autobus citoyens ont été créés au Royaume Uni par des usagers des transports publics en réaction aux augmentations de tarifs et aux fermetures de lignes qui ont suivi les privatisations des années 80. L’idée s’est développée en même temps aux Pays-Bas où elle est connue sous le nom de Buurtbus. En 2013, il y avait environ 170 de ces lignes.

Elle a ensuite passé la frontière avec l'Allemagne, en particulier dans la Région de Rhénanie du Nord Westphalie qui a commencé à subventionner les clubs d’autobus citoyens (BürgerBus) en 1993. En 2014, il y avait environ 200 clubs actifs en Allemagne.

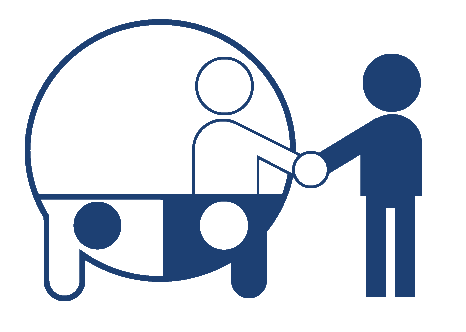

Le système fonctionne sous forme associative (clubs) dans des petites villes de 10 000 à 40 000 habitants. Un minibus relie le centre aux zones résidentielles qui ne sont pas desservies par les arrêts des lignes régulières. Les horaires sont fixés de façon à ce que le minibus puisse boucler son parcours avec une fréquence de 6 à 20 passages par semaine. Le véhicule a huit places, un couloir central et une porte coulissante électrique. Les conducteurs sont des citoyens bénévoles. Chaque conducteur assure quelques services par mois, à chaque fois pour une durée de deux à quatre heures. Les billets sont vendus dans le minibus ou chez des commerçants partenaires à un prix similaire à celui des transports publics.

Dans le cas de Kreuztal, un club particulièrement dynamique, le minibus parcourt quatre lignes quatre fois par jour grâce à 30 conducteurs. Les conducteurs sont le plus souvent des retraités âgés de 65 à 75 ans. Le minibus est renouvelé tous les cinq ans à un prix qui est couvert par une subvention régionale et par des sponsors dont les marques sont affichées sur le véhicule. Le club crée les arrêts, fixe les horaires et gère les lignes. Il recrute, forme et supervise les conducteurs.

À Kreuztal, le nombre de voyages s’élève à 10,000 par an. Presque la moitié des usagers disent utiliser le minibus une fois par semaine, principalement pour les courses, puis pour les loisirs et les rendez-vous médicaux. La plupart des passagers sont des femmes de plus de 50 ans sans voiture. À défaut de minibus, les usagers se feraient conduire par des membres de leur famille ou par des voisins, mais ils disent souffrir d’un manque de contacts personnels. La rencontre avec les conducteurs et les autres passagers est donc particulièrement appréciée. À l’inverse, les personnes actives et plus jeunes utilisent d’autres moyens de transports, y compris les lignes de bus régulières même si les arrêts sont plus éloignés.

Le prix du billet et le financement public par passager sont du même ordre que ceux des transports urbains réguliers. Cette formule permet de desservir des zones résidentielles peu denses qui ne pourraient pas l’être avec des grands bus et des conducteurs professionnels.

Voir le texte complet de notre étude : en français ou en anglais.

Il y a eu une tentative française à Libourne en 2021 mais on n'en trouve plus trace en 2025.